Giovanni

Giustiniani Longo (Ιωάννης Λόνγος Ιουστινιάνης, Iōánnēs Lóngos Ioustiniánēs;

Ioannes Iustinianus Longus), figlio di Bartolomeo* di Antonio “miles”, nacque,

presumibilmente a Genova, intorno al 1418 da uno dei due matrimoni del padre, il

primo con Novellina di Raffaele Giustiniani Arangio, il secondo con Eleonora di

Valerano Spinola. Secondo l’iter di formazione classico delle grandi famiglie

mercantili genovesi, svolse il suo apprendistato tra la Liguria e il cosmopolita

impero commerciale genovese che nel Levante faceva perno sulle colonie di Chio,

Pera e Caffa.

Giovanni

Giustiniani Longo (Ιωάννης Λόνγος Ιουστινιάνης, Iōánnēs Lóngos Ioustiniánēs;

Ioannes Iustinianus Longus), figlio di Bartolomeo* di Antonio “miles”, nacque,

presumibilmente a Genova, intorno al 1418 da uno dei due matrimoni del padre, il

primo con Novellina di Raffaele Giustiniani Arangio, il secondo con Eleonora di

Valerano Spinola. Secondo l’iter di formazione classico delle grandi famiglie

mercantili genovesi, svolse il suo apprendistato tra la Liguria e il cosmopolita

impero commerciale genovese che nel Levante faceva perno sulle colonie di Chio,

Pera e Caffa.

*Bartolomeo Giustiniani di Antonio, padre di Giovanni ebbe dieci figli, l'ultimogenito Bartolomeo Domenico (1447/1467) fu armigero di re Giovanni II di Sicilia, ebbe come figlio il valente ammiraglio Brizio Giustiniani detto “il gobbo” che insieme ai figli Galeazzo, Battista e Domenico fu molto attivo nell'attività di assentisti marittimi con le loro galee al servizio delle potenze europee e italiane (Milano e Napoli in particolare), assecondando o contrastando le alleanze che, collegate anche alla lotta politica tra Adorno e Fregoso che caratterizzavano la Repubblica di Genova. La cappella Giustiniani Longo dove riposano i pronipoti di Giovanni è a Napoli nell’artistica chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caponapoli.

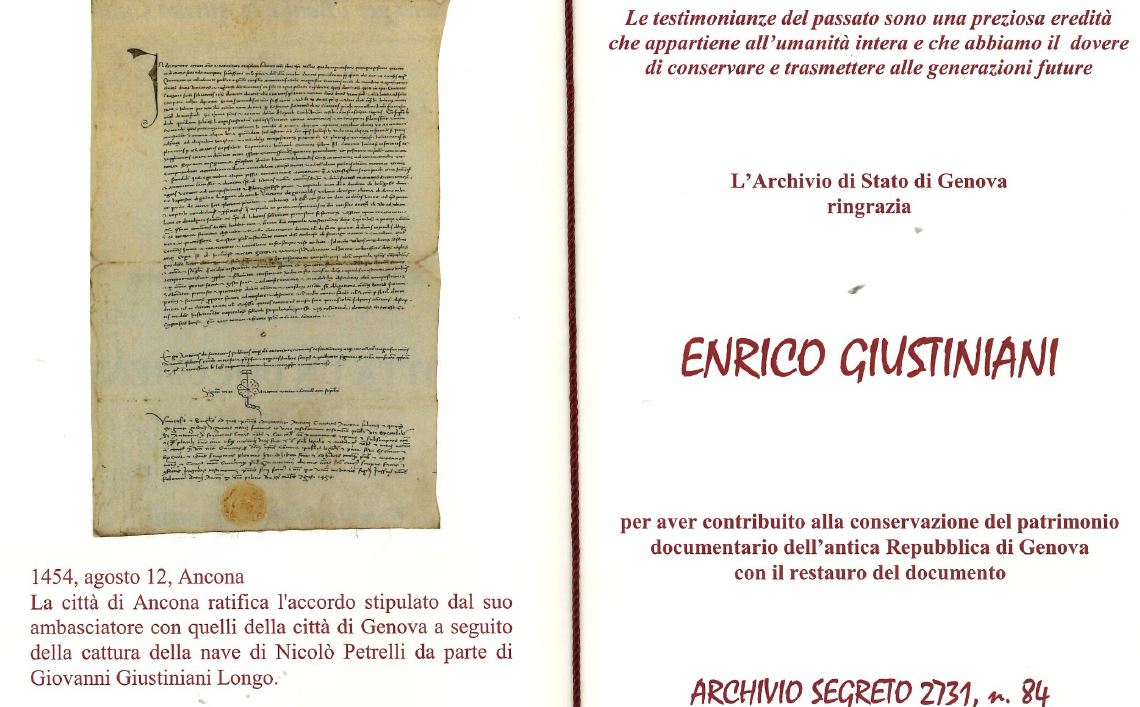

Giovanni era un personaggio assai noto a Genova, grazie anche ai suoi legami di parentela con la famiglia del doge Pietro Campofregoso. Possiamo supporre con una certa sicurezza che già da giovanissimo abbia manifestato il comportamento sopra le righe che lo caratterizzerà anche da adulto, come le cronache relative al suo modo spregiudicato di condurre affari commerciali negli anni tra il 1443 e 1444 confermano. Secondo la tradizione genovese, il padre mantenne la tutela su di lui anche oltre il raggiungimento dei 25 anni di età: nel settembre 1443 Giovanni, ancora non emancipato, nel riconoscere un debito nei confronti del setaiolo Andrea Bassignana, dichiarava di svolgere attività di mercatura con il consenso del padre. Il successivo 26 ottobre Bartolomeo, padre e legittimo amministratore di Giovanni, nominò un procuratore per amministrare i propri interessi a Chio e a Pera, allo scopo espresso di impedire a chiunque di fornire denaro al figlio.

Incurante di obblighi verso i creditori come anche di tacite convenzioni politiche, si avvicina alla fazione della famiglia Fregoso, in particolare ai suoi capi, Giano e Pietro, esiliata dai dominanti Adorno nella guerra civile a bassa intensità che dilania Genova, senza curarsi minimamente dei legami che suo padre ha intessuto con il doge in carica. La scelta si rivelò quanto mai felice e diede una svolta decisiva alla vita del Giustiniani. Giano Fregoso, impadronitosi del potere nel gennaio 1447 grazie a un ardito colpo di mano, non esitò a dimostrare in modo tangibile la sua riconoscenza a quanti lo avevano aiutato nel periodo più buio delle fortune della sua famiglia. Questa scelta apparentemente incosciente proietta la vita di Giovanni in una rapida parabola ascendente. Oltre alla restituzione dei beni congelati per debiti presso i magazzini della colonia di Pera, infatti, Giovanni diventa uno dei punti di riferimento del doge, tanto da essere nominato provveditore per la guerra che scoppia nel novembre del 1447 contro il marchese di Finale Ligure. Forse per il successo nell’impresa, come anche per la fiducia di cui gode presso la nuova fazione dominante, a Giovanni viene consentito di convolare a nozze con Clemenza Fregoso, sorella del futuro doge Pietro, in un matrimonio chiaramente politico.

Giovanni Giustiniani era una persona molto capace, probabilmente con un carattere forte e non facile, ma estremamente competente e leale. Proprio questa lealtà sta probabilmente alla base del prestigioso incarico che gli viene affidato nel 1448. La colonia genovese di Caffa, nella lontana Crimea, ha infatti bisogno di un nuovo console, e il doge Giano Fregoso non ha dubbi: Giovanni è l’uomo giusto per far capire anche oltremare che la fazione degli Adorno non è più al comando. Incurante di esporsi a pesanti critiche per la nomina di uno dei suoi pupilli, il doge non perde dunque tempo ed esorta Giustiniani a partire per il Mar Maggiore, nome che l’attuale Mar Nero aveva all’epoca sulle mappe e non solo.

In molti, come era consuetudine in quei tempi, avrebbero venduto la propria carica per evitare di sobbarcarsi un viaggio tanto lungo verso una provincia tanto remota, giacché il clima della Crimea non deve essere stato troppo piacevole nemmeno nel 1400, ma abbiamo ormai capito come Giovanni non sia una persona a cui piace conformarsi agli schemi. Dimostrando un desiderio di avventura che pare calzargli a pennello, il nostro uomo parte senza indugio per Caffa, dove giunge verso la fine di novembre del 1448.

Per i due anni successivi, Giovanni è protagonista della difesa degli interessi genovesi nella regione, interagendo con i principali funzionari politici della colonia ed esteri con il solito piglio spregiudicato, dobbiamo supporre. Quando nel 1450 gli viene notificata la nomina di un membro della famiglia Grimaldi come sostituto al consolato di Caffa, Giustiniani si trova di fronte a un bivio: tornare a Genova per dedicarsi agli affari, o rimanere nel Levante in cerca di avventura? Non abbiamo molte fonti relative alle attività di Giustiniani per il biennio successivo al 1450, ma dobbiamo supporre che abbia utilizzato la colonia di Chios come base per accrescere il proprio patrimonio personale, sia tramite i leciti traffici commerciali sia tramite la meno lecita ma ancora più redditizia attività piratesca in cui dimostrò ben presto di eccellere.

Quando nel 1452 i venti di guerra tra i turchi di Maometto II e l’imperatore Costantino XI iniziano a spirare, troviamo Giustiniani di ritorno a Genova per consultarsi con il doge sul da farsi in una situazione tanto delicata. Il cammino verso la città natale non è esattamente tranquillo…per gli altri naviganti. Documenti destinati al Gran Consiglio di Genova ancora in nostro possesso ci parlano infatti di diversi saccheggi compiuti dal capitano lungo la rotta, a danno di imbarcazioni aragonesi, tunisine e ragusee nello specifico.

Come

si porrà la Repubblica nei confronti di Costantinopoli? Dobbiamo immaginare che

questa domanda circolasse con morbosa frequenza tra i carruggi durante le

settimane concitate alla fine del 1452. Gli insediamenti d’oltremare di Pera,

Chio e Caffa avevano inviato allarmate richieste di aiuto alla madrepatria, ma

la situazione era tutt’altro che facile. Genova aveva firmato un trattato di

amicizia coi turchi e non poteva schierarsi contro il sultano, ma sapeva anche

che non agire avrebbe aggravato notevolmente la posizione di Costantinopoli.

Esattamente come la rivale Venezia, la Repubblica aveva nella capitale

dell’agonizzante impero uno snodo fondamentale per i suoi traffici verso il Mar

Nero: la sua caduta in mano a Maometto II avrebbe inflitto un colpo durissimo al

commercio di risorse estremamente redditizie come mastice, pellicce e allume,

per non parlare dell’inesigibilità dei cospicui crediti vantati nei confronti

della casa imperiale. Giovanni Giustiniani Longo, ed è un corsaro, un

“privateer”, insomma rappresenta se stesso e non il governo della Superba, che

pure l’appoggia. Non è al comando di una flotta di stato – che i genovesi in

omaggio allo spirito di libertà e di iniziativa privata, e di doveroso risparmio

per il pubblico erario – saranno sempre molto riluttanti a creare. Agisce da

privato, in nome dell’Occidente, ma, in termini meno vaghi, in nome degli

interessi

privati dei suoi concittadini (sul tema: Matteo Salonia,

Genoa’s Freedom. Entrepreneurship, Republicanism and the Spanish Atlantic,

Londra, Lexington Books).

Come

si porrà la Repubblica nei confronti di Costantinopoli? Dobbiamo immaginare che

questa domanda circolasse con morbosa frequenza tra i carruggi durante le

settimane concitate alla fine del 1452. Gli insediamenti d’oltremare di Pera,

Chio e Caffa avevano inviato allarmate richieste di aiuto alla madrepatria, ma

la situazione era tutt’altro che facile. Genova aveva firmato un trattato di

amicizia coi turchi e non poteva schierarsi contro il sultano, ma sapeva anche

che non agire avrebbe aggravato notevolmente la posizione di Costantinopoli.

Esattamente come la rivale Venezia, la Repubblica aveva nella capitale

dell’agonizzante impero uno snodo fondamentale per i suoi traffici verso il Mar

Nero: la sua caduta in mano a Maometto II avrebbe inflitto un colpo durissimo al

commercio di risorse estremamente redditizie come mastice, pellicce e allume,

per non parlare dell’inesigibilità dei cospicui crediti vantati nei confronti

della casa imperiale. Giovanni Giustiniani Longo, ed è un corsaro, un

“privateer”, insomma rappresenta se stesso e non il governo della Superba, che

pure l’appoggia. Non è al comando di una flotta di stato – che i genovesi in

omaggio allo spirito di libertà e di iniziativa privata, e di doveroso risparmio

per il pubblico erario – saranno sempre molto riluttanti a creare. Agisce da

privato, in nome dell’Occidente, ma, in termini meno vaghi, in nome degli

interessi

privati dei suoi concittadini (sul tema: Matteo Salonia,

Genoa’s Freedom. Entrepreneurship, Republicanism and the Spanish Atlantic,

Londra, Lexington Books).

In questo scenario di stallo, possiamo immaginarci un Giustiniani piuttosto irrequieto e non esattamente felice della decisione del doge di rimanere neutrale nei confronti delle due fazioni…ma senza impedire la libera iniziativa dei cittadini genovesi che volessero partire volontari per il Bosforo. Se le fonti ci danno un’idea del suo carattere, possiamo immaginarci Giustiniani disgustato da una simile decisione dal retrogusto di vigliaccheria, tanto da assoldare a proprie spese una compagnia di otto-novecento mercenari e salpare per Costantinopoli alla testa di due navi. Giunsero il Costantinopoli il 25 gennaio: 1453: erano mercenari provenienti da Chios. Giustiniani venne nominato dall'imperatore protostrator,(o strategòs autokrator o dux militiae) per la difesa terrestre della capitale. L’imperatore Costantino XI Paleologo, pur aspettandosi qualcosa in più anche dalle altre potenze occidentali, non può certo dirsi scontento dei rinforzi: accoglie con affabilità Giustiniani, con il quale dobbiamo supporre sia stato in contatto per via epistolare durante il consolato a Caffa, e gli promette la signoria sull’isola di Lemno in caso di successo nella difesa della città. Assumendo quindi il titolo di Protostrator, Giovanni si carica sulle spalle la responsabilità dell’organizzazione e del comando delle difese di Costantinopoli. Nonostante il boccone amarissimo mandato giù dai greci nel ratificare l’unione della Chiesa Ortodossa con quella di Roma, l’accoglienza riservata al genovese e ai suoi è festosa. Finalmente, pensano gli abitanti della città, i latini mandano soldati in risposta alle nostre richieste di aiuto, sebbene pochi.

Quando il giovane sultano Mohamed II inizia ad armarsi per cingere d’assedio la capitale bizantina, Pietro Fregoso invia Giovanni a Costantinopoli con due navi armate cariche di grano dove vi sbarca il 26 gennaio 1453.

L'uomo scelto dai Genovesi come comandante delle truppe mercenarie, destinate all'Oriente, era quindi un individuo di. pochi scrupoli (anche se corsarismo e pirateria facevano parte della normale attività degli uomini di mare genovesi), ma esperto di problemi militari ed avvezzo alle imprese rischiose, come dimostrò nel corso dell'assedio turco contro Costantinopoli. Possedeva un fisico robusto, un vero gigante secondo le fonti del tempo, ed un grande coraggio. Infondeva fiducia e sicurezza nei suoi seguaci .

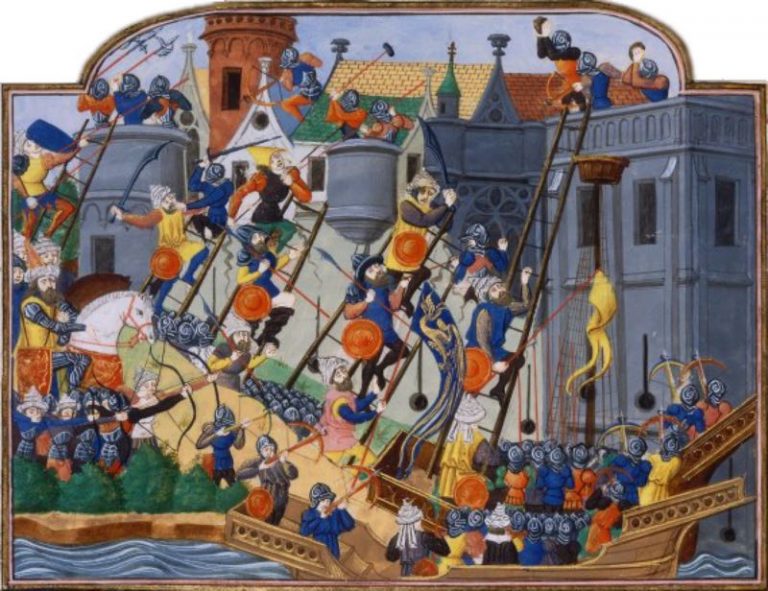

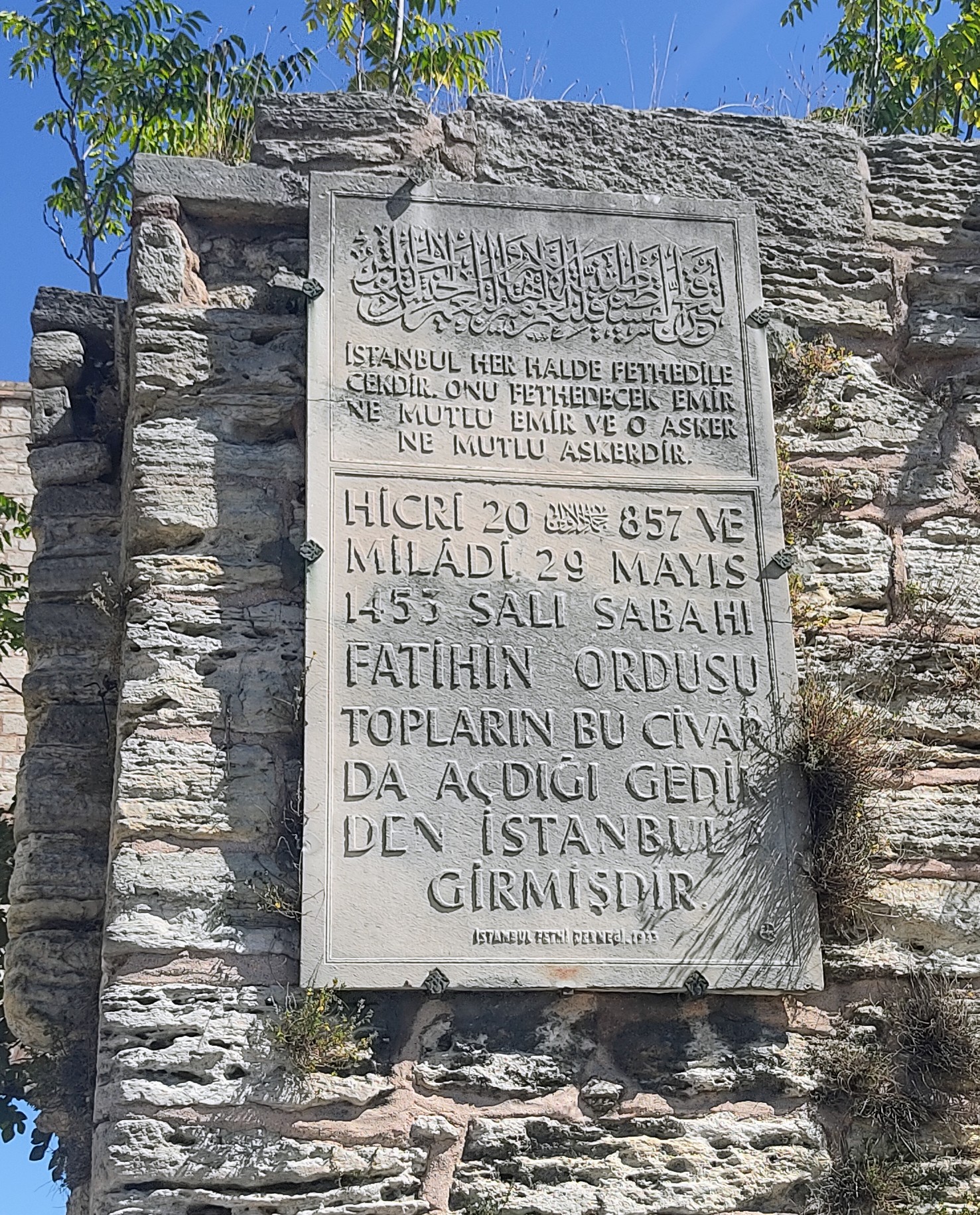

L'ASSEDIO DI COSTANTINOPOLI (6 aprile - 29 maggio 1453) - La battaglia di Costantinopoli - Costantino XI. L'ultimo imperatore (1448 – 1453) - CRONACHE DELLA CADUTA DI COSTANTINOPOLI 29 MAGGIO 1453

29 maggio 1453: 572 anni dalla caduta di Costantinopoli

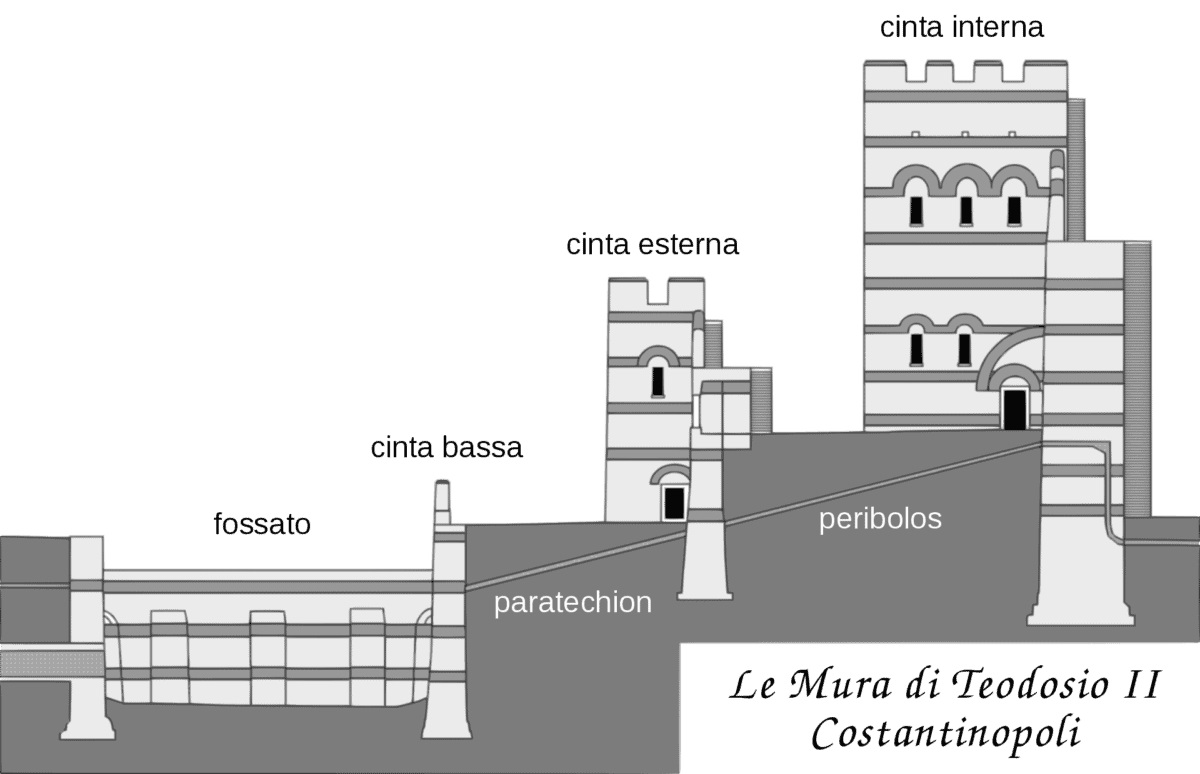

I difensori di Costantinopoli confidavano profondamente nella possanza delle mura difensive, che in ripetute occasioni avevano garantito la salvezza della città. La prima cinta muraria venne edificata a partire dal 324, anno in cui la città fu dichiarata capitale dell’Impero d’Oriente, e continuamente rafforzate fino alla conquista turca del 1453.

Le prime fortificazioni furono definite “Mura di Costantino” e proteggevano la capitale sia da terra che dal mare. Un progetto che risale alla fondazione stessa della città, da parte dei coloni greci giunti da Megara e comandati da Byzas, da cui la città prese il nome. Le prime mura, risalenti al VII secolo, e avevano lo scopo di tutelare quello che in breve era divenuta un importante crocevia commerciale,

Il compito che attende Giovanni Giustiniani, per usare un eufemismo, è complicato: la città può contare su circa ottomila uomini e una trentina di navi per respingere l’assalto nemico, ma i turchi dispongono di almeno ottantamila tra fanti e cavalieri secondo le stime più conservative e di non meno di duecento legni. Certo, Costantinopoli vanta un innovativo sbarramento galleggiante per tenere la flotta turca fuori dal Corno d’Oro e il sistema delle Mura Teodosiane, le più imponenti del mondo, ma una simile sfida sembra davvero impari. Il fatto che i turchi si servano in maniera massiccia di cannoni giganteschi contro fortificazioni vecchie di quasi un millennio, poi, la fa sfociare in una missione impossibile.

Nemmeno di fronte a tanta disparità, però, Giustiniani riesce a perdersi d’animo. Le fonti ce lo descrivono nel centro nevralgico di ogni operazione difensiva imbastita dagli assediati: guida i suoi dalla prima linea nella respinta di ogni assalto, organizza squadre per la costruzione di barricate nelle brecce, si getta a capofitto nell’azione tanto da rimanere leggermente ferito in più di un’occasione e incarna di fatto lo spirito battagliero dei difensori ancora più dello stesso imperatore. Anche quando i turchi riescono ad aggirare lo sbarramento sul Corno d’Oro trascinando le loro navi via terra, Giustiniani mantiene i nervi saldi, o quasi.

Il carattere del genovese, giovane e impetuoso, si andò a scontrare con il Megaduca bizantino Luca Notaras, anch’egli a difesa della città, e tradizionalmente avverso ai latini: secondo le fonti, infatti, Giovanni richiese al Megaduca un cannone da posizionare sulle mura, per rispondere al fuoco dei turchi; alla risposta negativa del bizantino, Giovanni rispose: “Chi mi trattiene, o traditore, dall’ucciderti con la mia spada?”.

Alla testa di poche migliaia di armati dalle provenienze più disparate - greci, genovesi, veneziani, cretesi, catalani, perfino turchi - fu per quasi due mesi l’anima della difesa contro le preponderanti forze navali e di terra del sultano, giunto dinanzi a Costantinopoli il 4 aprile con un esercito che le cronache stimavano (per eccesso) tra le 200.000 e le 400.000 unità. Come attestato da tutti i testimoni dell’assedio, comprese le fonti turche, fu il Giovanni, non l’imperatore bizantino, l’unico vero antagonista del sultano che cercò vanamente di corromperlo, grazie alla propria esperienza militare e al proprio personale carisma.

Quando

le truppe turche di Maometto II comparvero di fronte a Costantinopoli, il

ministro delle Finanze, Georgeos Sphrantzes, aveva già provveduto a notificare

la documentazione sugli uomini in grado di portare armi, annotando la cifra di

circa 4.800 persone. Un’altra fonte, il commerciante fiorentino Jacopo Tebaldi,

riporta invece la cifra di 6.800 uomini, comprendendo le truppe ausiliarie e

mercenarie. Il tutto considerando che la città aveva all’epoca circa 45mila

abitanti, metà dei quali donne, almeno 1/3 in età troppo giovane e un altro

terzo in età troppo avanzata. A questi numeri vanno aggiunti circa duemila

combattenti stranieri, soprattutto genovesi, veneziani e catalani. Il più grande

contingente straniero era composto dai 700 uomini agli ordini del genovese

Giovanni Giustiniani, al quale l’imperatore affidò la difesa, promettendo in

appannaggio l’isola di Lemnos. Altri 200 uomini arrivarono con il cardinale

Isidoro di Kiev. Il resto era in gran parte fornito dalle colonie occidentali

della città, sotto la direzione dei rispettivi consoli, ad eccezione della

colonia genovese di Pera, sulla riva nord del Corno d’Oro, che si era proclamata

neutrale.

Quando

le truppe turche di Maometto II comparvero di fronte a Costantinopoli, il

ministro delle Finanze, Georgeos Sphrantzes, aveva già provveduto a notificare

la documentazione sugli uomini in grado di portare armi, annotando la cifra di

circa 4.800 persone. Un’altra fonte, il commerciante fiorentino Jacopo Tebaldi,

riporta invece la cifra di 6.800 uomini, comprendendo le truppe ausiliarie e

mercenarie. Il tutto considerando che la città aveva all’epoca circa 45mila

abitanti, metà dei quali donne, almeno 1/3 in età troppo giovane e un altro

terzo in età troppo avanzata. A questi numeri vanno aggiunti circa duemila

combattenti stranieri, soprattutto genovesi, veneziani e catalani. Il più grande

contingente straniero era composto dai 700 uomini agli ordini del genovese

Giovanni Giustiniani, al quale l’imperatore affidò la difesa, promettendo in

appannaggio l’isola di Lemnos. Altri 200 uomini arrivarono con il cardinale

Isidoro di Kiev. Il resto era in gran parte fornito dalle colonie occidentali

della città, sotto la direzione dei rispettivi consoli, ad eccezione della

colonia genovese di Pera, sulla riva nord del Corno d’Oro, che si era proclamata

neutrale.

Il numero degli assedianti turchi è ancora oggi difficile da stimare, dal momento che gli storici ottomani non hanno fornito cifre precise. Il veneziano Nicolò Barbaro, che ha lasciato il racconto più dettagliato e verosimile dell’assedio, riporta un totale di 160mila soldati direttamente impegnati nell’assedio, fra truppe regolari, 15mila giannizzeri, fanteria armata di fucile e ausiliari, ai quali vanno aggiunti i dervisci e diversi monaci guerrieri, i quali avevano seguito il sultano perché credevano che la città sarebbe caduta in seguito alle preghiere dei fedeli, più che a causa delle armi, come recitava la tradizione musulmana. In effetti, le testimonianze degli assediati raccontano che i difensori erano quasi più spaventati dal tumulto delle invocazioni delle decine di migliaia di turchi, che dal rombo del cannone.

Giovanni Giustiniani Longo, comandante delle truppe di terra dell'Impero, dimostra una notevole abilità ed un grande coraggio. Dopo il primo forte attacco turco, del 13 aprilela settimana successiva, il 20 aprile, quattro navi (tre genovesi e una bizantina), cariche d’armi e provviste, raggiunsero la città. La flotta ottomana, composta di una dozzina di galere e da una ottantina di biremi, cercò di intercettarle, senza riuscirci. Dopo un combattimento di diverse ore, gli alleati bizantini riuscirono a superare la catena che sbarrava l’accesso al Corno d’Oro e a entrare nel porto.

In rappresaglia, il sultano Maometto II tentò l’impresa più spettacolare di tutto l’assedio: durante la notte, 72 biremi, spinte a forza di braccia su tronchi di legno ingrassati, furono portate via terra dal Bosforo al Corno d’Oro, per circa 5 km e un dislivello di 70 metri, passando alle spalle del quartiere genovese di Galatas. I genovesi accusarono i veneziani di aver suggerito al sultano lo stratagemma, già utilizzato nel 1438 in Italia, fra l’Adige al Lago di Garda. Da parte loro i veneziani sostennero che i genovesi avevano avvertito Maometto II delle intenzioni di incendiare la flotta turca, una volta che fosse entrata nel Corno d’Oro.

Un secondo attacco ci fu il 7 maggio, con 30000 uomini, dopo il terzo, del 12 maggio, con 50000 uomini, Mehmed concentrò i bombardamenti contro la porta di San Romano (o Porta di «Cressu» o di Charisiou o Charisios); tentò, il 16 ed il 17 maggio un assalto marittimo contro le navi avversarie, nuovamente schierate lungo la catena del porto.

In ogni caso, non fu certo la trovata di spostare le navi nel Corno d’Oro che determinò la caduta di Bisanzio, come non lo fu l’idea di stendere un ponte formato da barili legati gli uni agli altri per portare le fanterie turche ai piedi delle mura marittime, oppure la collocazione di sette ordigni esplosivi sotto le mura terrestri, che furono neutralizzate dall’artificiere tedesco Johannes Grant per ben sette volte il 16, il 17, due volte il 21, il 23, il 24 e la settima ed ultima, la più pericolosa di tutte, il 25 maggio, o ancora la grande torre mobile turca di legno, coperta di cuoio, più alta delle mura, in corrispondenza della Porta di Xylokerkos, distrutta dal fuoco, nella notte del 18 maggio.

La conquista di Costantinopoli fu possibile soprattutto grazie alla potenza del cannone turco, in grado di sparare proiettili da 450 kg per non meno di 120 volte al giorno, e puntato verso le mura nel tratto in cui si trovava la porta di San Romano. Giustiniani elaborò personalmente diversi piani per la difesa, che portarono alla distruzione delle gallerie che i turchi avevano scavato per entrare nella città sotto la cinta muraria, e diresse personalmente la ricostruzione dei tratti demoliti dai colpi del grande cannone turco. Mentre il Giustiniani difendeva la Porta San Romano, come narra Leonardo di Chio, un altro genovese Maurizio Cattaneo, prende posizione, piene di ardore, come comandante della difesa dalla Porto di Peghé, cioè della Fonte, fino alla Porta Aurea, assieme a duecento balestrieri, a cui erano mescolati anche dei greci, proprio di fronte a quel bastione di legno, coperto di pelli bovine, che stava al di là delle mura. I fratelli Paolo, Troiło e Antonio Bocchiardi assumono il comando della difesa, con grande coraggio e con armi loro, a proprie spese, nel punto assai critico di Miliandro [Miriandrou o Polyandrou], dove la difesa era più pericolosa, rimanendo continuamente all'erta, notte e giorno... Gerolamo Italiano e Leonardo di Langasco, ambedue genovesi, assieme a molti loro commilitoni, tenevano la difesa della Xyloporta e delle torri dette Anemadi, che erano state rimesse in sesto a spese del cardinale [Isidoro di Kiev]

In poco tempo le bombarde turche dimostrarono di essere ben altra cosa rispetto alle armi utilizzate da Murad II nell’assedio del 1422 e, giorno dopo giorno, le mura venivano gradatamente sbriciolate ma, per quanto potenti e spettacolari, richiesero tempo per essere demolite, e ciò consentì a Giovanni Giustiniani di adottare efficaci contromisure, facendo riempire i varchi con sacchi di lana e barili ricoperti da cumuli di terra per attutire i colpi.

Il 22 maggio si verificò un'eclissi di luna. Qualche giorno dopo, durante una processione mariana intesa a santificare le mura e a ottenere l'intercessione della Madonna per la loro difesa, la statua della Vergine Ogiditria, cadde a terra; seguì un violentissimo temporale e poi una nebbia inusuale per la stagione e i fedeli, sconfortati, abbandonarono la cerimonia: tutto lasciava intendere un abbandono del divino e una imminente fine.

La sera dopo la cupola di Santa Sofia si illuminò di luce rossastra che dalla base del tamburo risalì al suo culmine, anche gli Ottomani osservarono il fenomeno e se ne preoccuparono. Mehmed consultò gli astrologhi che interpretarono l'evento come un segno fausto: la vera fede stava per entrare nella basilica. L'interpretazione bizantina fu diametralmente opposta: lo spirito santo stava lasciando la città e l'abbandonava al suo destino.

La gravità della situazione, inaspettatamente, rinforzò i legami tra l'imperatore e la cittadinanza e ricostituì una solidarietà politica che, in parte, era andata perduta: tutti, ormai, nella città attendevano l'attacco finale e decisivo degli Ottomani. La sera del 28 maggio, un lunedì, Costantino XI Dragazes si recò in Santa Sofia e questa volta la chiesa era gremita di gente; il Basileus chiese perdono per i suoi peccati davanti a tutti e ricevette l'eucarestia. Poi tutte le candele della basilica furono spente e la chiesa rimase completamente al buio. Nel buio interrotto solo da alcune candele perenni e nel silenzio l'imperatore si inginocchiò solo davanti all'altare e si raccolse in preghiera.

All’alba del 29 maggio, nell’imminenza dell’assalto definitivo, Maometto II tenne il celebre discorso ai propri uomini, nel quale si proclamava padrone assoluto di terre, costruzioni, armamenti e dotazioni militari, ma lasciava la città con le sue ricchezze al libero saccheggio. Un discorso che tutti si aspettavano, in ragione del fatto che i difensori di Costantinopoli avevano più volte rifiutato l’offerta di resa onorevole del sultano, e quindi subentrava il diritto di conquista e depredazione, nonché di riduzione in schiavitù degli abitanti.

L'attacco fu portato da tre ondate successive: nella prima furono impiegate truppe di minor valore, per saggiare la resistenza degli ultimi difensori, composte prevalentemente da cristiani che prestavano servizio nell’esercito turco per adempiere al dovere di vassallaggio dei loro sovrani nei confronti degli ottomani. La seconda ondata, invece, fu portata da soldati provenienti dall’Anatolia, ben più esperti, ma anche questi furono respinti con notevoli perdite, finché entrarono in campo i giannizzeri, truppe di élite costituite da veterani cristiani, passati al servizio del sultano. I difensori respinsero l’assalto degli irregolari, poi quello della fanteria anatolica, e alle prime luci dell’alba della del 29 maggio 1453 vengono investiti dall’ondata delle truppe d’élite del sultano, i temibilissimi giannizzeri. A dispetto di ogni pronostico, il pugno di difensori piagati dalla fame e da due mesi di cannoneggiamento continua a resistere…fino a che Giustiniani non viene ferito da un colpo di colubrina. Il condottiero fu portato verso la sua nave in cerca di un medico, quando i turchi aprirono una breccia proprio in prossimità della porta di S. Romano (ora Porta Topkapi - TOPKAPI KALEİÇİ). L’elogio funebre di Giovanni Longo Giustiniani fu fatto da Maometto II che disse di lui che da solo valeva più dell’intera flotta greca. Dopo un ultimo invito alla resa da parte dell’imperatore Costantino, il sultano ordinò la ripresa dei bombardamenti. Quando le mura di San Romano crollarono, e venne aperta la breccia, un numero ben superiore di turchi si riversò lungo le mura. Intorno alle sette del mattino, i Giannizzeri riuscirono a penetrare nello spazio di mura compreso tra quelle Teodosiane e quelle Costantiniane, allargando la falla nel bastione ottenuta dagli irregolari parecchie ore prima

L’ultima difesa fu condotta personalmente dall’imperatore Costantino XI, che morì combattendo e il cui corpo venne identificato fra i caduti molto dopo la resa. Alcune fonti raccontano che morì trafitto da decine di frecce, altre che fu decapitato, altre ancora che precipitò dalle mura. Contemporaneamente, un gruppo di soldati ottomani scoprì un passaggio nella muraglia interna, vicino la porta di San Romano, riuscendo a penetrare oltre le barricate. Da quel momento la difesa cominciò a cedere e l’esercito ottomano non trovò più ostacoli. "nelle strade di Costantinopoli il sangue scorreva come l'acqua dopo un temporale e i cadaveri galleggiavano verso il mare come meloni in un canale. Il giovane sultano Mehmet II, in sella a un cavallo bianco, guadò il lago di sangue e attraversò lo scenario spettrale della città in rovina per recarsi a Santa Sofia. Mehmet II aveva vent'anni, era un lettore di classici persiani, greci, latini. Quando scorse uno dei suoi soldati smantellare con l'ascia l'antico pavimento di marmo della basilica, gli fermò il braccio: "Accontentati del denaro e dei prigionieri, gli edifici della Città lasciali a me". Le macerie degli altissimi edifici di Costantinopoli possono assumersi a simbolo visibile del primo grande scontro di civiltà fra Islam e Occidente, alla vigilia dell'evo moderno. Da quel momento la guerra dei nuovi popoli nel nome di Allah acquistò una forza d'urto senza precedenti. Quando Maometto II entrò nella città, si diresse immediatamente a Santa Sofia, centro nevralgico e punto di riferimento, che fu tra i primi edifici ad essere spogliato dei simboli cristiani e trasformato in moschea.

La

storiografia, soprattutto occidentale, comprensibilmente ha sempre esaltato il

tentativo della Cristianità di difendere l’ultimo bastione dell’impero,

esagerando gli orrori commessi dagli attaccanti turchi durante l’assedio e,

soprattutto, nella fase immediatamente seguente, quando le truppe di Maometto II

si riversarono nella città. In realtà, lo stesso sultano aveva il massimo

interesse nel preservare le istituzioni e risparmiare gli orrori di un massacro

senza discriminazione, soprattutto perché il possesso di Costantinopoli e dei

suoi abitanti costituiva una preziosa merce di scambio. Di certo ci furono molte

vittime nei combattimenti all’interno della città, ma furono molte di meno di

quanto gli storici occidentali hanno riportato. Lo storico greco-bizantino Mikel

Dukas parla di circa tremila morti e, salvo alcune migliaia di persone che

riuscirono a fuggire, il resto della popolazione venne fatto prigioniero.

La

storiografia, soprattutto occidentale, comprensibilmente ha sempre esaltato il

tentativo della Cristianità di difendere l’ultimo bastione dell’impero,

esagerando gli orrori commessi dagli attaccanti turchi durante l’assedio e,

soprattutto, nella fase immediatamente seguente, quando le truppe di Maometto II

si riversarono nella città. In realtà, lo stesso sultano aveva il massimo

interesse nel preservare le istituzioni e risparmiare gli orrori di un massacro

senza discriminazione, soprattutto perché il possesso di Costantinopoli e dei

suoi abitanti costituiva una preziosa merce di scambio. Di certo ci furono molte

vittime nei combattimenti all’interno della città, ma furono molte di meno di

quanto gli storici occidentali hanno riportato. Lo storico greco-bizantino Mikel

Dukas parla di circa tremila morti e, salvo alcune migliaia di persone che

riuscirono a fuggire, il resto della popolazione venne fatto prigioniero.

Alla fine del terzo giorno di saccheggio il sultano rivolse un appello agli abitanti ancora nascosti, perché uscissero allo scoperto in cambio della libertà, e dispose che la sua parte di prigionieri (1/5 del totale) fosse raccolta sul Corno d’Oro. Il resto dei prigionieri venne raggruppato per la vendita in schiavitù nei luoghi più sperduti dell’Impero, lasciando Costantinopoli quasi disabitata. Determinato nel fare della città la nuova capitale del proprio dominio, Maometto II si preoccupò da subito di ripopolarla attraverso uno spostamento forzato da tutte le province sotto la propria autorità. Il censimento del 1447 riporta la cifra di circa 60mila abitanti, per il 45% Greci, Ebrei e Armeni non musulmani, fatto che dimostra come, nell’opera di ripopolamento, nulla fosse stato lasciato al caso, e che esistesse l’intenzione di ricreare una entità multi-confessionale. Al tempo stesso, Maometto II cercò l’appoggio degli anti-unionisti della Chiesa ortodossa, per evitare ogni possibilità di alleanza dei nuovi sudditi con l’Occidente. A tale scopo, il nuovo patriarca, Gennadios Scholarios, fu ufficialmente confermato nel ruolo.

Alla morte, avvenuta nel 1481, Maometto II regnava su un territorio i cui confini erano pressoché uguali a quelli dell’Impero d’Oriente prima del 1453, eccetto l’Italia e la Spagna, ma con in più l’intera penisola arabica e l’odierno Iraq. E’ quindi secondo tale concetto che gli storici vedono una continuità delle istituzioni imperiali, e non una frattura con il passato.

Le connotazioni religiose dalla conquista di Costantinopoli sono innegabili: la città era stata ambita e concupita per secoli da molte potenze; inoltre, la sua conquista per mano islamica è frequentemente preconizzata nelle fonti arabe ed è già annunciata in ḥadît attribuiti al Profeta: «Conquisterete Costantinopoli, poi farete un’incursione contro Roma e Dio vi darà la vittoria, perché se ciò non fosse vero io sarei presso di Lui tra coloro che dicono menzogne» e ancora: «Certo conquisteranno Costantinopoli e il suo principe sarà un principe fortunato e l’esercito che la conquisterà un esercito eccellente».

Secondo la consuetudine islamica, Costantinopoli viene saccheggiata per tre giorni in quanto non ha accettato la resa ed è stata conquistata con la forza. Per giustificare il fatto che molti luoghi fossero stati risparmiati durante il sacco, era dunque necessario agli storici ottomani elaborare una versione dei fatti alternativa, secondo cui un soldato bizantino durante l’assedio avrebbe proditoriamente consegnato Costantinopoli agli assedianti aprendo un varco lungo le mura. Questa tradizione sarà poi riutilizzata dal patriarcato nel XVI secolo affinché le chiese cristiane della capitale non vengano espropriate e trasformate in moschee.

Nel giro di qualche settimana la notizia della caduta della capitale bizantina raggiunse Venezia e da lì si diffuse in tutta Italia e in Europa. Nonostante ciò nessuna spedizione fu organizzata contro i turchi, e Costantinopoli divenne la nuova capitale dell’Impero Ottomano.

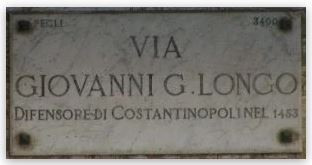

LA CONTROVERSA CRITICA ALLE FERITE E ALLA RITIRATA DEL CONDOTTIERO GIOVANNI GIUSTINIANI LONGO

È

universalmente noto che Giovanni Giustiniani lasciò il posto, o fu portato via

dai suoi, a seguito di una o più ferite mortali, insieme a tutti coloro che

poterono cercarono di fuggire, imbarcandosi sulle navi del Giustiniani e Giorgio

Doria. L'eroe giunse a Chios il successivo 10 giugno e li morì qualche giorno

dopo proprio a causa di queste ferite poco più che trentenne.

È

universalmente noto che Giovanni Giustiniani lasciò il posto, o fu portato via

dai suoi, a seguito di una o più ferite mortali, insieme a tutti coloro che

poterono cercarono di fuggire, imbarcandosi sulle navi del Giustiniani e Giorgio

Doria. L'eroe giunse a Chios il successivo 10 giugno e li morì qualche giorno

dopo proprio a causa di queste ferite poco più che trentenne.

La natura esatta della sua ferita, o delle sue ferite, è purtroppo sconosciuta, ciò non tanto perché le fonti non ne parlino, ma per l’esatto contrario, vi è una sovrabbondanza di testimonianze sulla ferita fatale, che solo parzialmente combaciano tra loro. La maggior parte di queste fonti parlano solo genericamente di ferite, spesso senza specificarne la natura o in che parte del corpo (in altri casi, specificano solo una delle due cose). Solo due fonti non citano per niente la ferita come causa della sua fuga: Niccolò Barbaro (che lo chiama Zuan Zustignan "alla veneziana) e Antonio Ivani. In questi due casi, la testimonianza potrebbe essere falsata, per volontario discredito verso il genovese, entrambi gli autori sono infatti veneziani. Particolarmente duro Niccolò Barbaro che esplicitamente che "Zuan Zustignan genovese da Genova, deliberava de abbandonar la sua posta". Sia Leonardo di Chio, sia la “Cronaca Altinate” e un commento a margine del diario di Niccolò Barbaro, scritto da una seconda mano, parlano espressamente di una ferita da freccia. Leonardo riporta che Giustiniani fu ferito sotto l’ascella, mentre la “Cronaca Altinate” riferisce di una ferita alla mandibola. Leonardo di Chio parla di una crisi psicologica del Genovese, e la motiva con !'inesperienza della giovane età, col pavore alla vista del sangue della ferita sotto l'ascella per un colpo di freccia, e con l'intento di andare a farsi curare, lasciando il fronte di nascosto affinché i combattenti, che non sapevano quanto gli era accaduto, non si smarrissero nel vederlo abbandonare il suo posto. Il cronista rimprovera soltanto al comandante di non avere lasciato un altro in suo luogo.

Il commento a Barbaro non descrive dove il capitano rimase ferito. Per questi cronachisti, Giustiniani fuggì poiché preso dalla paura, dopo aver visto il sangue sgorgare copioso dalla sua ferita. Giorgio Sfranze riporta la ritirata per lo stesso motivo, anche se è l’unico a parlare di una qualche ferita alle gambe, e nello specifico al piede destro. Altre fonti parlano di una ferita causata da un proiettile di arma da fuoco.

Ubertino Pusculo parla di una ferita al braccio, mentre Eparkhos e Diplovatatzes riferiscono soltanto di una generica ferita da arma da fuoco. Jacopo Tetaldo riferisce di una ferita in una parte imprecisata del corpo causata da una colubrina. Giustiniani in questo caso si allontana dal campo per cercare un medico, ma apparentemente senza mettere nessuno al suo posto e senza avvisare i suoi. Questi, presi dal panico credendo che Giustiniani fosse scappato, abbandonarono i loro posti. («Il signor Giovanni, Giustiniani, un genovese al servizio dell'imperatore, si trovava in questo punto e fu colui che qui si comportò più valorosamente. La città intera aveva fiducia in lui e nel suo coraggio. Fu ferito da una colubrina, e se ne andò per cercare le cure di un medico. Prima di fare ciò egli affidò la difesa del suo posto a due gentiluomini gènovesi. Durante questo tempo i turchi scalavano le mura sempre più in alto, e, al vedere ciò, i soldati, che stavano difendendo all'interno della città, vedendoli già dentro le mura in così gran numero e vedendo che Giustiniani si allontanava, credettero che egli stesse fuggendo, così abbandonarono i loro posti e fuggirono anch'essi. Con tali mezzi i turchi entrarono in Costantinopoli il 29 maggio, mettendo a morte a fil di spada chiunque opponesse loro resistenza»).

La testimonianza più interessante in tal senso, dove è ripreso anche l’allontanamento per cercare un medico, è forse quella di Nestor-Iskander (nel il "Racconto di Costantinopoli"), che gli studi più recenti vorrebbero tra i testimoni oculari dell’assedio. Insieme a Sagundino, Nestor-Iskander è l’unico che parla in modo esplicito di due ferite. Un primo colpo di colubrina avrebbe colpito Giustiniani sul pettorale dell’armatura, fracassandogli lo sterno e facendolo cadere a terra. I suoi dovettero accompagnarlo presso la sua abitazione per farlo curare.

Qui

perse i sensi appena tentarono di sistemare la ferita. Riavutosi, Giustiniani

avrebbe ordinato di essere di nuovo portato sul campo di battaglia, dove però

sarebbe stato colpito da un secondo proiettile, alla spalla destra. Con il

secondo colpo “cadde a terra come morto”, e fu infine portato via dai suoi,

causando la fuga dei suoi uomini. (Alla capitale bizantina «non venne aiuto

da nessuna parte: solo un principe genovese, di nome Zustuneja, arrivò in

soccorso dell'imperatore con due navi mercantili e due trireme armate, avendo

con sé seicento prodi: passò attraverso tutta la flotta turca e giunse fino alle

mura della capitale. L'imperatore gli dette, in tutto duemila dei suoi uomini,

ed essi si batterono contro i turchi con molto coraggio, da veri eroi. Zustuneja

non solo manteneva la sua posizione, ma andava anche lungo le mura della città a

rinfrancare e incoraggiare la gente, perché non perdesse la speranza, e diceva

che era indispensabile avere fiducia nell'aiuto di Dio, e l'esortava a non

lasciarsi andare, a combattere, contro gl'infedeli con tutta l'anima e tutto il

cuore: Il Signore Iddio - diceva - ci aiuterà. Con tali, parole ammaestrava e

guidava la gente. Venne ferito gravemente, mentre era intento alle opere di

riparazione dei guasti alle mura»)

Qui

perse i sensi appena tentarono di sistemare la ferita. Riavutosi, Giustiniani

avrebbe ordinato di essere di nuovo portato sul campo di battaglia, dove però

sarebbe stato colpito da un secondo proiettile, alla spalla destra. Con il

secondo colpo “cadde a terra come morto”, e fu infine portato via dai suoi,

causando la fuga dei suoi uomini. (Alla capitale bizantina «non venne aiuto

da nessuna parte: solo un principe genovese, di nome Zustuneja, arrivò in

soccorso dell'imperatore con due navi mercantili e due trireme armate, avendo

con sé seicento prodi: passò attraverso tutta la flotta turca e giunse fino alle

mura della capitale. L'imperatore gli dette, in tutto duemila dei suoi uomini,

ed essi si batterono contro i turchi con molto coraggio, da veri eroi. Zustuneja

non solo manteneva la sua posizione, ma andava anche lungo le mura della città a

rinfrancare e incoraggiare la gente, perché non perdesse la speranza, e diceva

che era indispensabile avere fiducia nell'aiuto di Dio, e l'esortava a non

lasciarsi andare, a combattere, contro gl'infedeli con tutta l'anima e tutto il

cuore: Il Signore Iddio - diceva - ci aiuterà. Con tali, parole ammaestrava e

guidava la gente. Venne ferito gravemente, mentre era intento alle opere di

riparazione dei guasti alle mura»)

Infine, Cristoforo Riccherio menziona una sola ferita, e alla schiena, ma unico tra tutti racconta di un caso di sfortunato fuoco amico. Anche in questo caso, Giustiniani si sarebbe allontanato per cercare un medico, però ponendo uno dei suoi al comando della difesa. La concordanza tra le fonti sembra essere solo su una grave ferita al corpo inferta da distanza e non durante un combattimento corpo a corpo, ferita che avrebbe causato l’allontanamento dal campo di battaglia. Sembra realistico ipotizzare che dopo aver subito una prima grave ferita, alla parte alta del corpo (braccio, spalla, petto), Giustiniani abbia deciso di allontanarsi dal campo di battaglia per cercare un medico. Se la ferita fosse stata debilitante, non avrebbe potuto proseguire lo scontro. Non è improbabile che il genovese sia quindi tornato sul campo di battaglia, ma solo per assistere al crollo definitivo della difesa, causato anche dal suo allontanamento, e per ricevere forse una seconda ferita. A questo punto, avrebbe definitivamente abbandonato il suo posto per lasciare la città. Per quanto la scelta sia stata dettata probabilmente sia dalla situazione della battaglia che dalle condizioni fisiche di Giustiniani, la scelta del capitano genovese di abbandonare il campo ha offuscato in modo indelebile il coraggio e la determinazione mostrati per tutti i giorni dell’assedio. (Fonte: CAPRIOLI M. Gli ultimi difensori. La morte di Costantino XI e Giovanni Giustiniani Longo).

Fu facile per i detrattori dei genovesi, in particolare i veneziani, ma anche per quanti erano intenzionati a difendere a posteriori il proprio operato, come il podestà di Pera Angelo Giovanni Lomellino, imputare a Giovanni Longo la colpa della ritirata dei difensori e della conquista turca di Costantinopoli. Angelo Giovanni scrive al cugino Antonio una lettera piena di desolazione e di angoscia, in cui dipinge la ritirata di Giovanni Giustiniani Longa ed il crollo delle difese, il saccheggio di Costantinopoli, la fuga dei superstiti verso il porto, nel vano tentativo d'imbarcarsi sulle navi che stavano salpando. Una recente edizione di questa lettera, a cura di Giustina Olgiati, ha brillantemente risolto il problema d'un passo guasto, e perciò tanto discusso, proprio a proposito della ritirata del Giustìnìanì: "Sum certus sclveritìs ante istam de inopinato casu Costantinopoli.vcapto a Domino Teucro alli 29 elapsi, qua die expectabamus cum desiderio, quia videbatur nobis habere certam victoriam. Dedit Dominus prelium tota nocte undique, et in omni loco vìriliter receptus est; in summa mane Johannes Justinianus cepit invaghimentum et portam suam dimisit, et se tiravit ad mare et per ipsam portam Teucri intraverunt, nulla habita resistentia: concludendo, sic vili modo non se deberet amittere unurn casale».Il Lomellino non accenna a ferita o ferite del Giustiniani. Il termine di invaghimentum, non è del tutto ignoto ai testi genovesi dell'epoca, nel significato di «smarrimento», «confusione». In sostanza il podestà di Pera, con giudizio severo (astio personale?), rimprovera al comandante genovese un momento di debolezza che gli fece lasciare il combattimento.

Sfuggita al blocco turco, come le altre imbarcazioni dei Latini, grazie alla confusione provocata dall’inizio del saccheggio, la nave del Giovanni veleggia verso Chios. Il 30 maggio si trova presso l'isola di Marrnara, nel mare omonimo. Il 31 maggio naviga tra l'isola di Marmara e Gallipoli; il l giugno è giunta paulo citra Galipolim; il 4 giugno, sfuggita al pericolo, avanza verso Tenedo; 1'11 giugno risulta ormai arrivata a Chio. In quello stesso giorno si tenne. un'asta pubblica per la vendita dei beni del defunto Antonio Spina de Serro, imbarcati sulla nave a Costantinopoli o Pera: tra gli acquirenti fu anche un Giovanni Giustiniani, che non sappiamo però' se 'fu il magnificus , dominus od un suo omonimo, Cioè Giovanni Giustiniani fu Napoleone o Giovanni Antonio Giustiniani (se non sono la medesima persona), citati rispettivamente in documenti del .3 marzo 1459 e del 7 ottobre 1460. Senza questa possibile omonimia, avremmo un'altra prova certa dell'ultima vicenda del grande comandante genovese.

Iacopo Languschi, Adamo da Montaldo ed Enea Silvio Piccolomini dicono che il Giustiniani Longo morì appena fu sbarcato nell'isola ed sepolto nella locale chiesa di San Domenico dove vi morì il 1 agosto dopo per i postumi delle ferite riportate a Costantinopoli e fu sepolto nella chiesa di S. Maria dei domenicani (S. Maria di Castello), oggi perduta con il terremoto del 1881 dove poi fu sopra fu ricostruita la moschea di Bairakli Djami oggi in rovina (qui a destra).

Quali sono i dati oggettivi di questa drammatica vicenda, al di là delle emozioni del momento, anche nel ricordo, in coloro che in qualche modo ne furono partecipi? Non si mettono in, discussione il coraggio, la capacità combattiva, l'abilità strategica e di manovra di Giovanni Giustiniani Longo,da tutti considerato come il pilastro della difesa di Costantinopoli. E non v'è dubbio sul tattoche egli venne ferito: di una ferita che lo portò alla morte dopo oltre due mesi di sofferenza. Le accuse di paura, di smarrimento, di pavore alla vista dell'assalto nemico e del sangue sono impressioni o giudizi del tutto soggettivi negli autori che ne parlano, e per di più poco certificanti per un uomo che aveva già superato la trentina, possedeva una lunga esperienza di armi per avere partecipato alla guerra del Finale, avere condotto imprese corsare o piratesche, avere diretto per due mesi la difesa della capitale greca con numerosi morti e feriti. Circa la sua uscita dal campo di battaglia, .è poco credibile che egli, assentandosi a causa della ferita, non lasciasse nessuno al suo posto. In realtà fu comunque una drammatica coincidenza quella per cui, proprio In quel momento, l'attacco ottomano raggiunse il punto massimo, là dove il propugnacolo delle mura più non esisteva. Rendendosi conto che non c'era più nulla da fare contro l'enorme superiorità delle forze avversarie, Giustiniani Longo cercò di porre in salvo quanta più gente possibile nella sua navestracolma di uomini e donne con le loro poche cose. Una conclusione? Non possiamo sottovalutare né dimenticare l'elogio di Isidoro di Kiev nella testimonianza sulla difesa di Costantinopoli: «Noi eravamo in pochi, e quindi combattemmo finché ci fu possibile, avendo pure l'aiuto dei genovesi che, compiendo ogni sforzo, hanno cercato di difendere la città. E benché esteriormente si mostrassero alleati del Turco e questo loro atteggiamento fosse dovuto ad un, deliberato proposito, ciò malgrado essi di nascosto, durante la notte, ci inviavano tutti quegli uomini che potevano e che erano in grado di combattere; partecipavano compatti alle riunioni del consiglio imperiale e si consigliavano con le altre genti sul modo migliore per difendere l'impero. C'è qualcuno che li accusa di esser responsabili della resa della città ai Turchi a seguito di una, loro' defezione allo scopo di salvaguardare la loro pace; ma ciò non sarà' da ritenere ragionevole, perché essi, che si trovavano come noi nello stesso pericolo e nella stessa situazione critica non' potevano farsi esecutori della loro rovina. E in effetti, una voltapresa Costantinopoli, nello stesso istante anche Pera cadde sotto il potere dei Turchi, i quali, distrutte le loro mura, ridussero in totale rovina la loro repubblica.. lo, che mi trovavo là personalmente, 'posso fornire . una testimonianza veritiera sulla,situazione: essi si comportarono in modo valoroso ed eroico».

Gli storici quindi si dividono in quelli che lo accusano di codardia e quelli che difendono il suo operato; a me piace considerare una “terza via”, sicuramente meno scientifica ma più romantica, che vede un giovane genovese, ferito desideroso di ripartire per rivedere e morire nella sua terra a Chios. Nonostante che la figura ancora resti controversa per questa repentina non spiegabile fuga, Giovanni Giustiniani Longo è ancora oggi considerato un eroe dell'ellenismo ed a lui sono dedicate strade e scuole in tutta la Grecia. La fermezza eroica dei restanti difensori, comandati dal balì veneziano Gerolamo Minotto, non bastarono a fermare l’assalto. Costantinopoli fu saccheggiata per tre giorni, i maggiorenti della città furono tutti decapitati tra di essi Maurizio Cattaneo e Girolamo Minotto. Altri genovesi parteciparono alla difesa tra essi citiamo: Antonio Bocciardo, Gerolamo Interiano, Lodisio Gattiluso, Francesco Salvatici, Leonardo di Langasco, Giovanni del Carretto e Giovanni De Fornari.

Heronimo

Giustiniani (1586) riporta il testo della sua lapide sepolcrale nella Chiesa dei

Domenicani (poi S. Maria di Castello), ora dispersa: «Hic jacet Ionnes

Justinianus, inclytus vir, ac patricius Genuensis Sciique Monensis, qui in

Costantinopolis expugnatone a principe Turcarum Meemet, serenissimi Constantini

Orientalium ultimi christianorum imperatoris magnanimus dux, alectus

vulnereaccepto interit. Anno a partu Virgiinis M.CCC.LIII.VII Kalend. Augusti»

(«Qui giace Giovanni Giustiniani, nobiluomo e patrizio genovese della maona

di Chio, nominato grande comandante dal serenissimo imperatore Costantino,

ultimo degli imperatori cristiani orientali, durante l'espugnazione di

Costantinopoli per opera di Mehemet, sultano dei turchi, morì per una ferita

ricevuta nell'anno 1453 il I di agosto»). Nell'opera successiva di

Michele Giustiniani (1658) viene riportata in modo in parte diverso: «Hic

iacet Io: Iustinianus inclytus , ac Genuensis Patritius, Chyque Maonensis, qui

in Costantinopolis expugnatione facta è Principe Turcarum Mchemeth , Serenissimi

Orientalium ultimi Christianorum Imperatoris magnanimus Dux latali (fatali)

vulnere ictus interӱe». Non è chiaro se il frammento di marmo bianco (misure

massime 0.25 x 0.28 m, lettere 0.03 m) ritrovato vicino la Moschea (ora al Museo

archeologico di Chios) appartenga alla tomba del comandante (trascrizione "-

- - | filio pa [ - - - | ncord [ - - - | I [ - - -- - | -" Fonte: Hasluck,

F. W. 1909-10 ‘The Latin Monuments of Chios’, Annual of the British School at

Athens, Vol. 16; 137-184 e dello stesso autore: Hasluck, F. W. 1911 ‘Genoese

Lintel-reliefs in Chios’, Burlington magazine, Vol. 18, n. 96, Marzo 1911;

329-330, tavv. 1-2.).

Heronimo

Giustiniani (1586) riporta il testo della sua lapide sepolcrale nella Chiesa dei

Domenicani (poi S. Maria di Castello), ora dispersa: «Hic jacet Ionnes

Justinianus, inclytus vir, ac patricius Genuensis Sciique Monensis, qui in

Costantinopolis expugnatone a principe Turcarum Meemet, serenissimi Constantini

Orientalium ultimi christianorum imperatoris magnanimus dux, alectus

vulnereaccepto interit. Anno a partu Virgiinis M.CCC.LIII.VII Kalend. Augusti»

(«Qui giace Giovanni Giustiniani, nobiluomo e patrizio genovese della maona

di Chio, nominato grande comandante dal serenissimo imperatore Costantino,

ultimo degli imperatori cristiani orientali, durante l'espugnazione di

Costantinopoli per opera di Mehemet, sultano dei turchi, morì per una ferita

ricevuta nell'anno 1453 il I di agosto»). Nell'opera successiva di

Michele Giustiniani (1658) viene riportata in modo in parte diverso: «Hic

iacet Io: Iustinianus inclytus , ac Genuensis Patritius, Chyque Maonensis, qui

in Costantinopolis expugnatione facta è Principe Turcarum Mchemeth , Serenissimi

Orientalium ultimi Christianorum Imperatoris magnanimus Dux latali (fatali)

vulnere ictus interӱe». Non è chiaro se il frammento di marmo bianco (misure

massime 0.25 x 0.28 m, lettere 0.03 m) ritrovato vicino la Moschea (ora al Museo

archeologico di Chios) appartenga alla tomba del comandante (trascrizione "-

- - | filio pa [ - - - | ncord [ - - - | I [ - - -- - | -" Fonte: Hasluck,

F. W. 1909-10 ‘The Latin Monuments of Chios’, Annual of the British School at

Athens, Vol. 16; 137-184 e dello stesso autore: Hasluck, F. W. 1911 ‘Genoese

Lintel-reliefs in Chios’, Burlington magazine, Vol. 18, n. 96, Marzo 1911;

329-330, tavv. 1-2.).

Come nota lo studioso Agostino Pertusi, da data dell'epitaffio è errata o è stata letta male dall'editore Hasluck, ritenendo che nell'originale epigrafico il primo od il secondo grafismo, letto come V, fossero in realtà un segno per X, ad indicare il numero 50, cioè 10x 5, oppure 5x10, secondo un sistema scrittorio dei numeri romani non ignoto al secolo XV. Quindi Giovanni Giustiniani Longo morì il 1 agosto 1453: il che è confermato appunto dal fatto che Leonardo di Chio nella sua lettera del 16 agosto da Chio a papa Nicolò V parla del Giustiniàni come di persona già deceduta. Altra conferma emerge dalla notizia di un documento dell'Archivio di Stato di Genova, in data l settembre 1453, segnalato da Giustina Olgiati, dal quale risulta che Giovanni Giustiniani Longo, cognato del doge Pietro Campofregoso, era morto nel mese precedente. Si tratta della lettera che, quando la notizia della morte giunse a Genova, il doge Pietro di Campofregoso scrisse al fratello del defunto, Galeazzo Giustiniani, da poco designato come podestà di Chio: «Quotìens memoratur, totiens dolorem auget, nec remedio ullo sanari potest: habuimus eum non ut cognatum, sed ut fratrem, et vos, eius fratres, loco sui semper renuebimus, nichilque umquam erit quod pro comodis ac dìgnitate vestra non faciamus, memores sue in nos caritatis».

Il grande comandante genovese si spense dunque dopo oltre due mesi di degenza, per setticemia, infezione, forse per cancrena. Tale circostanza è avvalorata da un fatto, di cui, si è data sinora una diversa interpretazione, L'annotazione anonima sul margine del testo di Leonardo di Chio nel codice Trivulziano, dove si legge: «Cum Chium applicavìsset, ab illis venenum Iohanni datum est, quo vita functus est». Scrive in proposito Agostino Pertusi che «deve trattarsi di una malignità veneziana». In realtà ai contemporanei dovette apparire come effetto di un veleno, propinato per rancore o vendetta, quello che era invece il visibile risultato di una setticemia, per la ferita ricevuta.

Il Cronachista Leonardo (Giustiniani) da Chio, testimone oculare agli eventi riporta i momenti della conquista di Costantinopoli e le vicende di Giovanni Longo, nella sua Epistula de urbis Costantinopoleos captivitate

Non perdete proprio nella piazza antistante la Porta S. Romano il Museo Panorama 1453 (Merkez Efendi Mahallesi, Topkapı Kültür Park İçi Yolu, 34015 Zeytinburnu/İstanbul) una grande rappresentazione interattiva permette al visitatore di vedere la ricostruzione dell'assedio di Costantinopoli del 1453.

La

prima cinta muraria venne edificata a partire dal 324, anno in cui la città fu

dichiarata capitale dell’Impero d’Oriente, e continuamente rafforzate fino alla

conquista turca del 1453.

La

prima cinta muraria venne edificata a partire dal 324, anno in cui la città fu

dichiarata capitale dell’Impero d’Oriente, e continuamente rafforzate fino alla

conquista turca del 1453.

ORIANI L. -

L'ultimo Costantino, Rossini editori, 2023 (ROMANZO),

Le interviste di TSD: Luigi Oriani e la caduta di Costantinopoli

ORIANI L. -

L'ultimo Costantino, Rossini editori, 2023 (ROMANZO),

Le interviste di TSD: Luigi Oriani e la caduta di Costantinopoli